─ オフタイムの一時をおいしいコーヒーと楽しい科学の話ですごしませんか? ─

※本ページは第5回カフェの報告ページです。

→ メインページに戻る ←

※本ページは第5回カフェの報告ページです。

→ メインページに戻る ←

林先生からPR

数千本のパイプと複雑な機構をもつパイプオルガンは、人類が作ったいちばん巨大な楽器だ。西欧の楽器の中で、発明者が分かっている最も古い楽器でもある(紀元前3世紀)。でも最大の特徴は、「音色の合成」をはじめて実現した楽器であること。現代のサウンドシンセサイザーはその直系の子孫といえる。

いったいどうして機械的に音色が合成できるのだろう?それを理解するために、次の3つの質問に答えたいと思う。

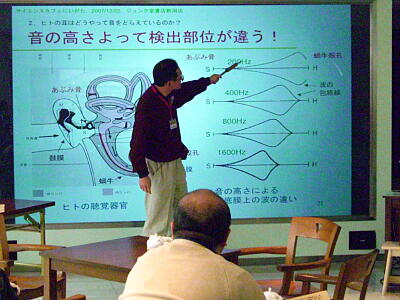

- ヒトの耳はどうやって音をとらえているのか?(ヒトの聴覚)

- 音色はどのように定量表現できるのか?(音響物理学)

- パイプを組み合わせると、どうして音色が変わるのか?(楽器音響学)

講師所有のパイプオルガン(アパラチア・オルガン、1994)

今日の話のアウトライン説明

閉管内の空気柱の振動モード;たくさんの“管楽器”で実演していただきました

※参考:管楽器 - Wikipedia

新潟県上越市・高田カトリック教会のパイプオルガンの内部

ヒトの耳はどうやって音をとらえているのか?

※参考:ビジュアル生理学・聴・平衡覚(味覚,嗅覚,視覚も参照)

周期的な波形の合成(のこぎり波の場合);上掲PDF資料参照

パイプオルガンのCDをたくさん聴かせてもらいすっかりクリスマス気分

これまでのカフェのアンケートをクリスマスツリーに飾りつけて記念撮影

会場のある新潟駅南けやき通りのライトアップ